社会課題はつながっている

~誰ひとり取り残さない共生社会に向けて「事後評価研修会」を開催~

南砺幸せ未来基金とのコンソーシアムで実施している休眠預金活用事業(2022通常枠)の実行団体4団体(七尾3団体、南砺1団体)向けに、事後評価に向けた合同研修会を2025年4月21日に開催しました。

特に七尾の実行団体は、能登半島地震で自らも被災しながらも、社会的困難者への支援活動を継続してきました。大きく変化した環境のなかで、当初の計画通りに進まない場面もありましたが、震災を経験したからこそ、これまで見えなかった課題も浮き彫りとなりました。

置かれている環境が大きく変化する中で、計画していた事業が思うように進まない状況もありましたが、震災が起きたからこそ、新たな課題が見えてきました。

そんな困難の中、実行団体がどのように活動を再構築し、地域と共生する社会の実現に向けて動いてきたのかを発表しあい、お互いの課題を共有することができました。

地震後に、はじめて関係者全員が集まる機会となり、それぞれの成果に向けて有意義な意見交換をすることができました。

手を握る・握り続ける・地域とつなげる

1. 本事業で目指していること

今回の休眠預金活用事業「社会的困難者が役割と希望を再生するコミュニティ活動」で目指しているのは、誰もが役割や希望を持って暮らせる持続可能な全世代型地域共生社会の実現です。そのために、実行団体の皆さまは、様々な生活環境に暮らす社会的困難者(シングルマザー、ひきこもり、不登校児、新規就農者)を対象とした事業を展開しています。

2. 本事業で大切にしていること

コンソーシアムの幹事団体である南砺幸せ未来基金の南代表理事より、本事業で大切にしている考え方として、手を握る→握り続ける→地域とつなげるというプロセスを再度確認していただきました。継続的な支援と地域のネットワークの中で、すべての人がコミュニティの一員として役割を持つ社会に向けて、実行団体と資金分配団体が力を合わせることが大切です。

また、休眠預金の特徴でもある「事後評価」について、実行団体の皆さんと共有しました。休眠預金を活用した事業を振り返り、もともと目指していたアウトカム(成果)に近づくことができたのか、何が得られたのか、そして次に向けてどんな課題が見えてきたのか。それを整理するのが「事後評価」です。

特に、七尾の実行団体の皆さんは、能登半島地震によって「中間評価」の時期が大幅にずれ込んだため、あまり間を置かずに「事後評価」を実施していくことになります。あらためて、これまでの活動内容を振り返り、どんな変化や成果が出ているのか、そして残り1年間の活動期間をどのように過ごしていくのかについて、確認することができました。

3. 実行団体の活動内容と成果の中間報告

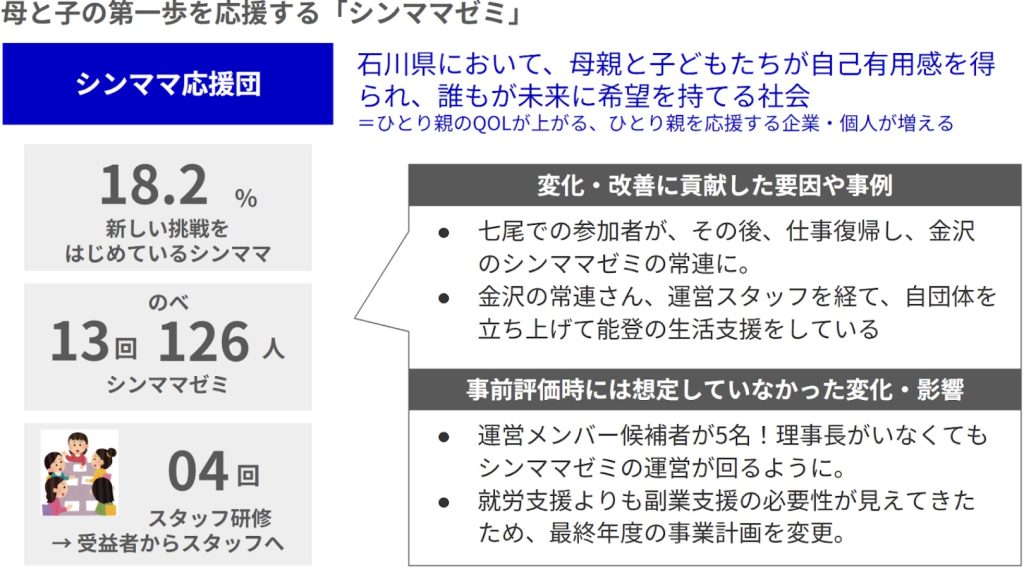

シングルマザーを支援する「シンママ応援団」

シンママ向けのスキルUPセミナー交流会、親子交流イベントやキャンプ活動、シンママ図鑑などの情報をSNS等で行っています。

また、休眠預金給付後でも持続可能な運営を目指して組織強化のための活動を重要視しています。一緒に運営に関わってくれるママたちが自信を持てるようになったなどの変化も感じられており、今後はより多くの方が関われるよう広範囲での情報発信を強化していきます。

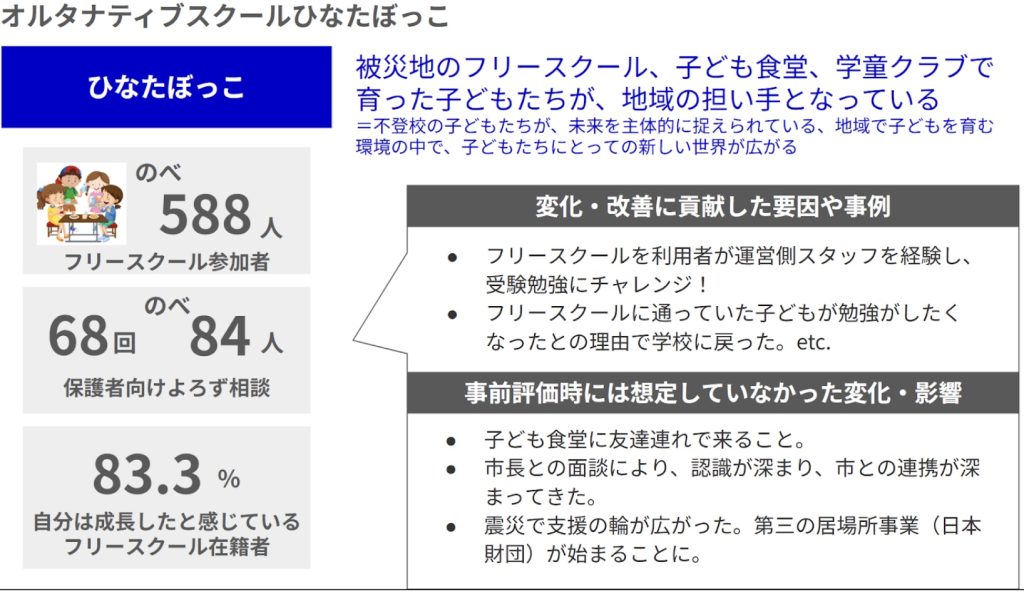

不登校やひきこもりの子どもを支援する「ひなたぼっこ」

ケアマネージャーからのSOSが多い傾向があり、そんな子どもたちに対してスタッフ一同「根気強く関わり続けること」を大切にしています。

震災後は、活動内容を「生きる力を育む」ことにフォーカスし、キャンプや子ども食堂、日帰りリトリート(子どもと離れる)などといった子どものケアだけでなく保護者向けのケアも重要視して行っています。

また、年配と子どもをつなげる「地域とのつながり」を作ることが子どもたちにとって良い循環がうまれている、と感じています。

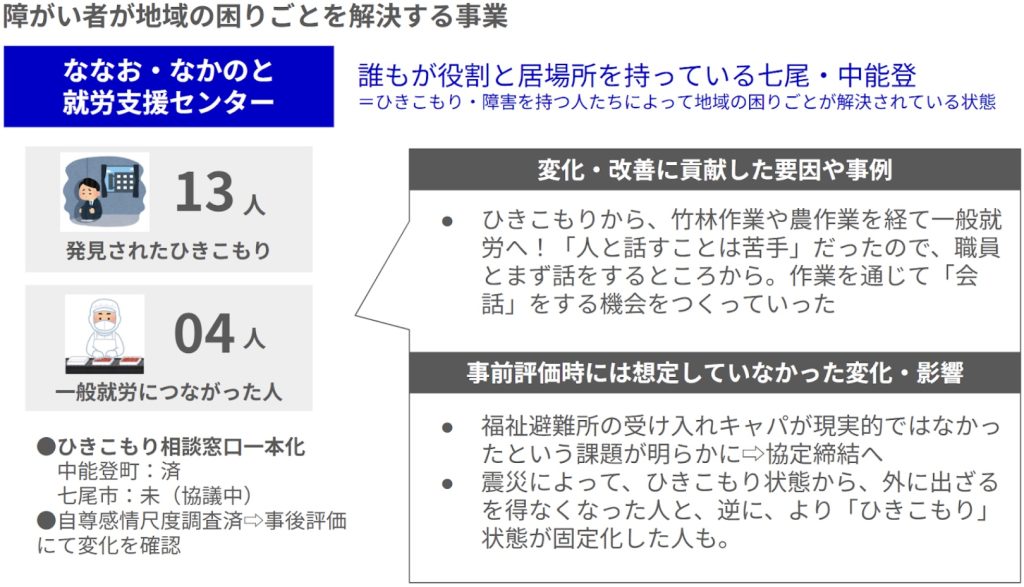

引きこもりや障がい者の就労を支援する「ななお・なかのと就労支援センター」

行政や民間と連携し、相談・訪問・情報交換・居場所の提供を開始しました。

年々相談者や訪問者は増えているため、より継続的かつ様々な手段でアプローチをしていくことを目標としています。また、伐採した竹を竹炭や竹チップ等の商品として利活用し、地域の竹林放棄地問題を解決しながら「障害者が地域を支えるモデル」づくりも進めています。

新規就農者を支援する「ツチカラ」

高齢化による農業従事者の減少に伴い、農業支援・新規就農者のサポートや地域に眠る未利用資源を活用した植物性堆肥を製造していきました。

農業体験ツアー、地域のお祭りを開催し農業の魅力や地域資源の価値を発信しています。

中でも、11月に開催される「入場料が野菜」という珍しいイベントはとっても好評で、ごはんをタダで食べる→ツチカラとつながるきっかけになる→地域活動につながるといった良い循環がうまれています。

4. 実行団体に共通する課題

後半では、事後評価に向けたグループワークを実施しました。

ワークの共有と全体ディスカッションで見えてきたもの。

それは、全体各団体の活動には共通する課題がいくつかありました。

その中でも特に、

・活動をしていても自己肯定感が低い状態でどう支援すべきか迷うこと

・子どもと同じくらい親の相談が多く、家族全体が支援対象であること

などが挙げられ、各団体でより具体的に相談し合う場面も見られました。

地域のつながりの強化が重要な共通課題テーマとして明確になりました。

今回の研修会を終えて

能登半島地震という困難な状況を乗り越えながらも、実行団体がどのように地域と連携し、持続可能な支援を実現していけば良いのかについて発表し合うことで、多くの気づきが得られました。

また、今回の研修会では、オブザーブとして七尾市役所様や評価アドバイザー、プロボノ、JANPIA様にもご参加いただきました。実際に、後半に行われたグループワークにも参加していただき、様々な意見を交わし議論を深めることができました。

残り1年間という限られた期間で、各実行団体が成果(アウトカム)に向けた取り組みをさらに具体化させるために重要な気づきと課題を得る場となりました。

ご参加いただいた皆さま、どうもありがとうございました。

ファシリテーター田村さんより

研修を進める中で、団体ごとに取り組む課題は違いますが「不登校」「自己肯定感が低い」など共通のキーワードがでてきて、根底にある課題はつながっていることが分かりました。これにより、それぞれの団体の受益者へ他の団体を相談先として紹介するなど各団体間の協働が進み、よい化学反応が起こることを期待します。